第32届大学生电影节“光影青春”优秀国产影片映后交流活动圆满结束,《苍山》导演张帆在新影联金宝影城倾情讲述

2025-04-29来源:

光影相逢,青春相遇。

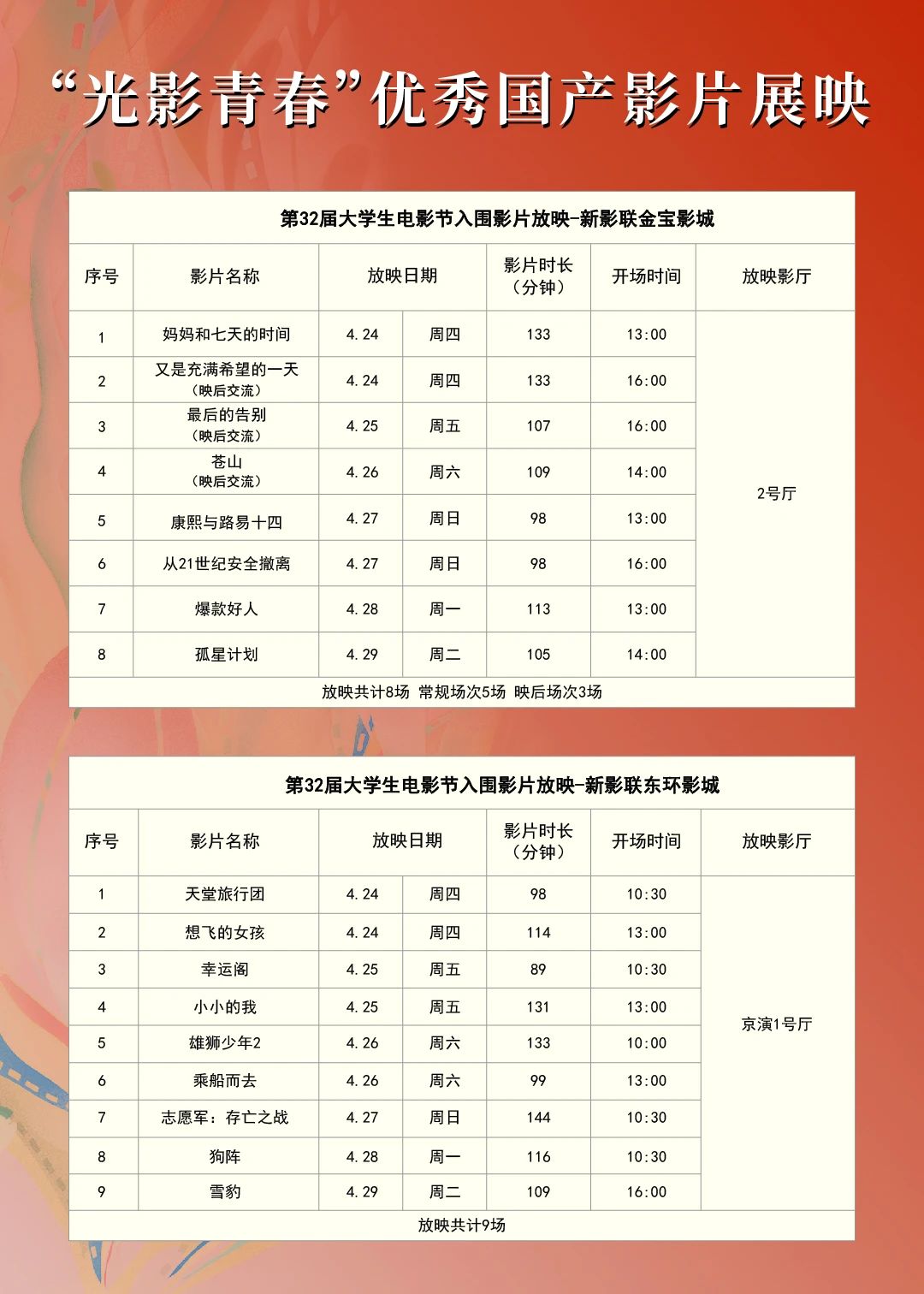

第32届大学生电影节“光影青春”优秀国产影片展映活动4月24日开启,17部入围本届大影节荣誉评选电影作品,在东城区新影联金宝影城、新影联东环影城集中展映,其中3部影片在新影联金宝影城进行了主创映后交流。

4月26日下午,女性题材影片《苍山》在新影联金宝影城放映,放映结束后导演张帆与观众进行了近半个小时愉快的交流、互动,分享创作心得与影片感悟。

本场映后也是本次“光影青春”优秀国产影片展映影院放映单元最后一场交流活动。

剧本7稿打磨:

从乡愁到存在主义的构建

导演张帆在交流中坦言,影片剧本创作历时两年,进行七稿的反复推翻与重建:“最初只是想记录故乡苍山更名带来的失落感,但随着创作的深入,我发现我想表达的并非个体和故乡的关系,而是个体、故乡、他乡三者之间的关系,以及个体如何在一次次选择中确认自己的存在。”

影片中,郭柯宇饰演的小妹每一次抉择——是否返乡、是否带母亲离开上海、是否直面丈夫——都被设计成“没有正确答案的十字路口”。十字路口前,并不存在正确的选择,是每一个选择本身使每个个体确证自己的存在。导演以“蒜苗生长”作为贯穿全片的时间意象,通过蒜苗的枯萎与新生暗喻生活的循环与无奈。蒜苗绿了又黄,但人总得在荒芜里找一条路,哪怕这条路最终通向另一个困境。

为增强叙事的层次感,剧本前几稿彻底调整主线,后几稿则聚焦角色的人设打磨。小妹最初是一个符号化的‘苦难母亲’,但后来导演赋予她逃避、自私甚至冷漠的特质。作为一个身为女儿、母亲、妻子与从事保洁工作的多元身份构成的社会一份子, 小妹只是一个被生活逼到墙角的普通人。这种对角色复杂性的挖掘,也让影片跳出了传统家庭伦理片的窠臼。

角色与演员:

去标签化的真实感

在演员选选择上导演大胆启用非职业演员:饰演艺考儿子的陈嘉阳在音乐学院附中学习大提琴演奏的高中生,故事中母亲阿尔茨海默症病态的呈现参考了主创亲属的病理记录。

一位观众在观影后表示:“作为家里照顾过两个阿尔茨海默症老人、一直送到他们去世的人来讲,这部电影在我看来特别真实,几乎没有什么编写的痕迹,我觉得太过于真实了,以至于让人觉得有点难受。我觉得这个内容也是现在很多独生子女家庭会很恐惧未来面对的一个现实。”

主演郭柯宇在表演过程中与角色产生了深度共鸣,并未将小妹单纯演绎成苦难符号,而是在沉默、爆发、甚至偶尔的逃避中演绎出普通人的常态。而演员自然、内敛的表演也得到了现场观众的认可。

导演表示这也与演员的真实生活境遇有关,“郭老师并非过着我们理想中有明星光环照耀的生活,其实也疲于住房、照顾老人、孩子等等琐碎的现实问题,面对困境生活会是每一个生命个体的常态。”

镜头语言:

“灰调”美学下的隐喻

就现场观众提出的“画面压抑感”,导演解析了视觉设计的深层意图:“我们在调色的时候主动地往灰度调。拍摄时间选择在冬天,因为我想把在异乡过年的气氛带进去。无论是在上海的冬天还是山东的冬天,它背后都有一种沧桑感,也会显得相对安全。”压抑的画面实则反映东方家庭的现实主义特征。“在家庭当中很多事都会埋藏在水面下面,各种关系中的双方都在坚持,无论是夫妻还是母子,但不愿戳破那层纸。”

而影片也为观众留下了一个开放式的结尾——小妹是否该追回丈夫?为已经改变的一切留下一份曾经的延续。 对此,导演认为选择本身并非终点,“自由不是在某一瞬间我做了一个我可以做的事,而是对未来那个结果去负责女主人公的每一次看似“错误”选择,其实都在赋予她新的生命重量。

人们常以为离开故土就能重启人生,但这部《苍山》用影像的故事传递出 ,离开去到哪里都离不开自己,离不开是自己造就的境遇。

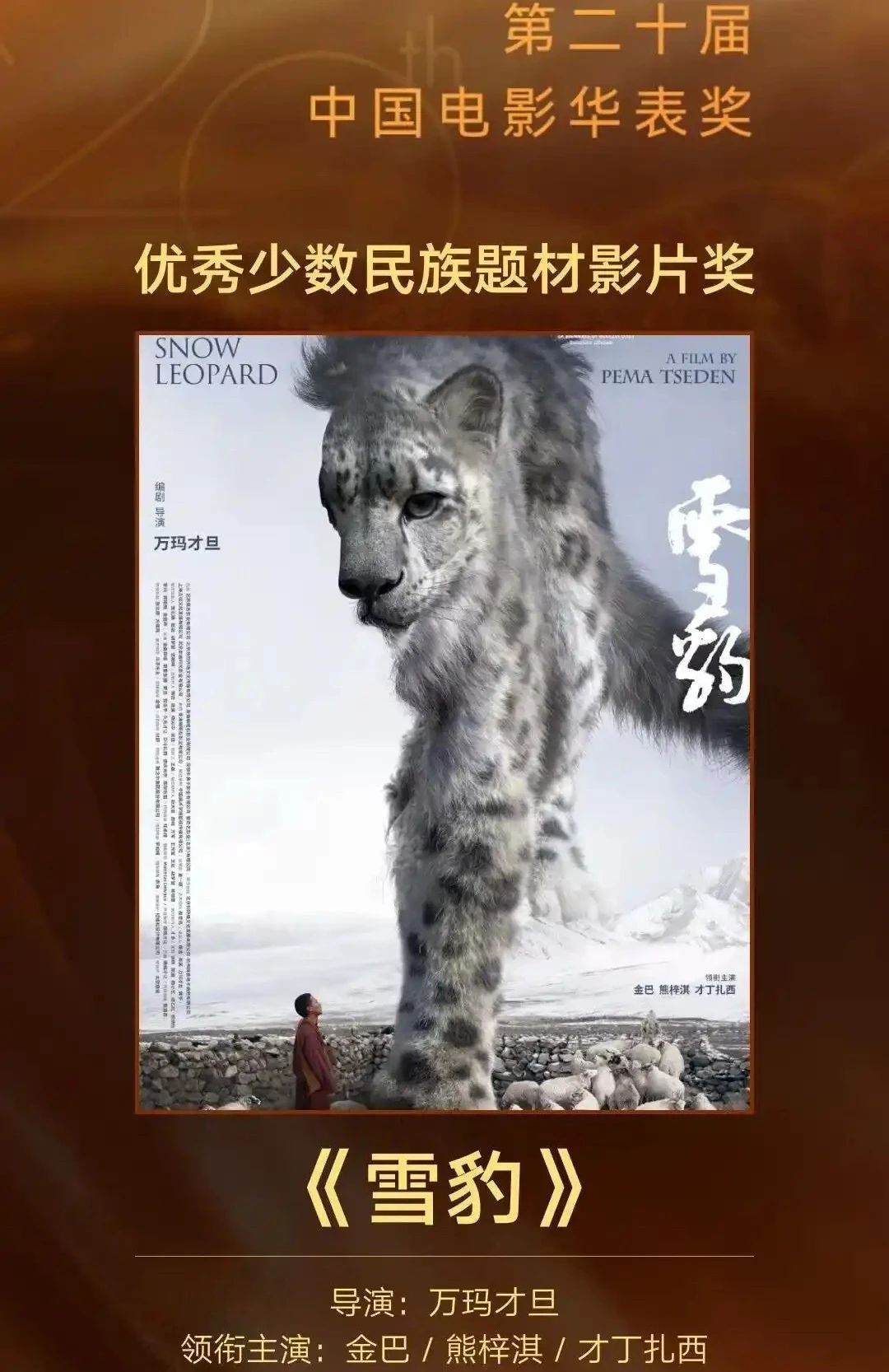

本次“光影青春”优秀国产影片展映影院放映单元 ,将在29日落下帷幕,刚刚斩获第二十届中国电影华表奖优秀少数民族题材影片,著名藏族导演万玛才旦执导的遗作《雪豹》,将作为收官影片,在新影联东环影城进行放映,观众可在包括大眼睛票务在内的各票务平台进行影票购买。

4月28日-5月4日在中国电影资料馆将进行为期一周的放映活动,对34部入围影片进行全面展示。

在5月-7月,东城区将继续携手北京市电影股份有限公司(“北京电影”)及包括新影联影业(院线)在内的各板块单位进行“美育进社区”之“胡同里的电影院”露天公益放映活动,在东城区多个具有代表性的公共文化空间为市民免费呈现9部经典的动画类型电影,用唯美的画面与温情的故事,妆点民众的夏日生活。

放映影院信息

新影联金宝影城

东城区金宝街88号金宝汇购物中心7层

新影联东环影城

东城区东中街9号东环广场B1层

京公网安备 11010102003278号

京公网安备 11010102003278号